全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺:打通高校“任督二脈”,構(gòu)建智能與智慧并重的育人格局

來源:新華社客戶端

2025-03-06 14:19:03

原標題:全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺:打通高校“任督二脈”,構(gòu)建智能與智慧并重的育人格局

來源:新華社

原標題:全國人大代表、上海交通大學校長丁奎嶺:打通高校“任督二脈”,構(gòu)建智能與智慧并重的育人格局

來源:新華社

來源:3月6日《新華每日電訊》

作者:丁奎嶺(全國人大代表、上海交通大學校長)

丁奎嶺(全國人大代表、上海交通大學校長)

建設教育強國是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的先導任務與戰(zhàn)略支撐,教育強國最鮮明的特征之一就是能為經(jīng)濟社會提供高質(zhì)量的“創(chuàng)新供給”。而科技成果轉(zhuǎn)化與拔尖人才作為高校最重要的兩項“創(chuàng)新供給”,當前仍面臨著轉(zhuǎn)化率與產(chǎn)出量偏低的雙重困境。如何增加高校的“創(chuàng)新供給”,為實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化提供堅實基礎(chǔ)與強大動力?我認為核心就是要打通科技成果轉(zhuǎn)化與拔尖人才培養(yǎng)的“任督二脈”,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,構(gòu)建“從樣品到商品”“從拔尖學生到拔尖人才”的高效、高質(zhì)創(chuàng)新供給線。

在科技成果供給方面,關(guān)鍵是要打通“成果成熟度不高”“容錯機制不完善”“高水平科研不夠多”等堵點,將科技成果切實轉(zhuǎn)化為先進生產(chǎn)力。

第一,建立“全棧式”“全鏈條”的公共轉(zhuǎn)化平臺。成果的轉(zhuǎn)化很難一蹴而就,特別是高校的成果往往成熟度不高。據(jù)2023年相關(guān)調(diào)查,高校成果仍有83%處于實驗室階段,僅有7%達到可工程化階段,剩余10%處于中試階段。雖然高校持續(xù)建設的概念驗證中心、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心為紓解問題提供了助力,但點上的突破還是難以“接力式”提升成果成熟度。建議建立涵蓋概念驗證、中試熟化、投資轉(zhuǎn)讓等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“全棧式”“全鏈條”公共轉(zhuǎn)化平臺,從技術(shù)迭代到資金投入,從項目對接到轉(zhuǎn)化管理,為科技成果跨越轉(zhuǎn)化的“死亡谷”保駕護航。以環(huán)上海交大的“大零號灣”科技創(chuàng)新策源功能區(qū)和江蘇省首個全國高校區(qū)域技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化中心為范例,推動各地與高校、科研院所協(xié)同建立更多公共轉(zhuǎn)化平臺。

第二,構(gòu)建“算大賬”“算總賬”的容錯機制。金融投資是科技成果轉(zhuǎn)化的重要推力,然而由于投資周期與考核周期的錯位、實際風險與預期風險的錯位,國資創(chuàng)投往往“不敢投”“不愿投”。建議金融投資不過多追求項目資金的保值增值,要“算大賬”“算總賬”,把營造創(chuàng)新生態(tài)、推動產(chǎn)業(yè)升級作為目標,提高全生命周期的容虧率,真正落實“投早、投小、投硬科技”的導向,推動形成“國資帶頭、社會跟投”“轉(zhuǎn)化先做、費用后付”等一系列可持續(xù)的風險分散舉措。同時,高校內(nèi)部也要建立“規(guī)則全、流程順、底線牢”的盡職免責管理辦法,為高校科技成果轉(zhuǎn)化減少后顧之憂。

第三,持續(xù)強化“高價值”“極交叉”科研導向。“木有本,水有源”,提升科技成果轉(zhuǎn)化率的關(guān)鍵是要從源頭抓起。轉(zhuǎn)化金額是評價科研成果價值的一個重要維度。2023年全國高校院所科技成果轉(zhuǎn)化平均單個合同金額約為32.1萬元,相較2022年增長了0.5萬元。雖然國內(nèi)高校轉(zhuǎn)化金額呈逐年上漲趨勢,但相比于世界一流大學還有不小差距(斯坦福大學2020年平均轉(zhuǎn)化金額13.4萬美元)。另外,隨著人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展,大科學時代的特征愈發(fā)顯著,科學研究的復雜性、系統(tǒng)性、協(xié)同性大幅提升,學科的交叉融合已經(jīng)成為探索前沿、突破關(guān)鍵核心技術(shù)的必由之路。建議將鼓勵開展“高價值”“極交叉”科學研究寫入“十五五”規(guī)劃之中,國家、地方政府以及高校要在持續(xù)提升科技創(chuàng)新支持力度的同時,設立更多具有針對性的資助項目,將資源向“高價值”“極交叉”的項目或團隊傾斜,為科技成果轉(zhuǎn)化引來更充沛、更高質(zhì)量的“活水”。

在拔尖人才供給方面,關(guān)鍵是要打通“創(chuàng)新鏈和培養(yǎng)鏈銜接不緊”“人工智能賦能教育教學的模式不完善”等堵點,將拔尖人才的優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。

第一,打造“動態(tài)化”“爭先式”的培養(yǎng)模式。拔尖人才最顯著的特征就是想創(chuàng)新、會創(chuàng)新,而創(chuàng)新本是日新月異、千帆競發(fā)的過程。當前,人才培養(yǎng)還存在一些堵點。例如,盡管計算機技術(shù)飛速發(fā)展、學生基礎(chǔ)大幅提升,然而一些學校仍遵循編程語言-數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-算法設計等課程的固定順序來教學。與此同時,重修刷績點的現(xiàn)象也依然存在。建議以創(chuàng)新鏈來重塑教育鏈,打造“動態(tài)化”的培養(yǎng)計劃,讓學生在“爭先式”的創(chuàng)新實踐中迅速提升。一方面,將課程微課化、模塊化,讓學生能根據(jù)自己的創(chuàng)新需求動態(tài)制定自己的學習路徑,少一些“流水線”的知識填鴨,多一些“樂高式”的自主構(gòu)建。另一方面,開設更多創(chuàng)新實踐課程,舉辦更多創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)競賽,用創(chuàng)新成果來取代標準答案,用創(chuàng)新貢獻來衡量學習成績,少一些“期末考”,多一些“比武場”,讓學生在創(chuàng)新過程中自驅(qū)動成長。

第二,推動“AI+HI”“雙驅(qū)動”的教育教學改革。當前人工智能正在全球范圍內(nèi)迅猛發(fā)展,推動各行各業(yè)迎來一場深刻的變革。特別是在教育教學領(lǐng)域,人工智能無疑將會成為改革的關(guān)鍵推力。當前人工智能的應用改變了教學方式、豐富了教學資源、優(yōu)化了教學評價,極大地提升了課程的教學體驗和教學效能。然而,教師在這場變革中的作用與重要性有被弱化的跡象。我們要深刻認識到人工智能既是工具的革命,也是革命的工具,其中不可或缺的核心是人。快捷與方便替代不了真情與關(guān)心,數(shù)據(jù)與算法培養(yǎng)不出獨立思考與批判思維。建議強化教師的作用,持續(xù)提升教師人工智能素養(yǎng),發(fā)揮教師的能動性、創(chuàng)新性,將教師從授課者轉(zhuǎn)變?yōu)橐啡耍苿印癆I+HI”“雙驅(qū)動”的教育教學改革,形成知識與人格并進、效率與溫度并存、智能與智慧并重的育人格局,培養(yǎng)更多堪當時代重任的拔尖人才。

圖為“浦江第一灣”。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

《哪吒2》闖進全球前七,卻闖不進寶島臺灣?

- 動畫電影《哪吒之魔童鬧海》近日登上全球影史第七,且票房仍在持續(xù)攀升,受到海內(nèi)外高度關(guān)注。一個讓人困惑的問題也隨之浮現(xiàn)——為何《哪吒...[詳細]

- 人民日報客戶端 2025-03-06

兩會世界眼|“中國故事應該成為我們的靈感源泉”——“洋網(wǎng)紅”眼中的中國式現(xiàn)代化

- 新華社北京3月6日電兩會世界眼|“中國故事應該成為我們的靈感源泉”——“洋網(wǎng)紅”眼中的中國式現(xiàn)代化新華社記者湯潔峰“在中國待的時間越...[詳細]

- 新華社客戶端 2025-03-06

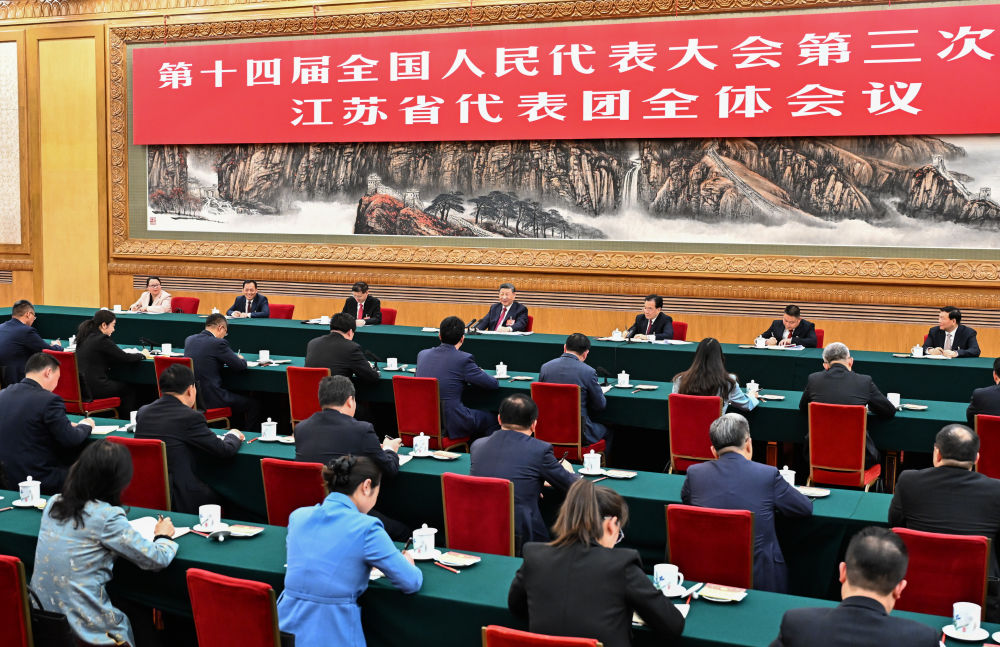

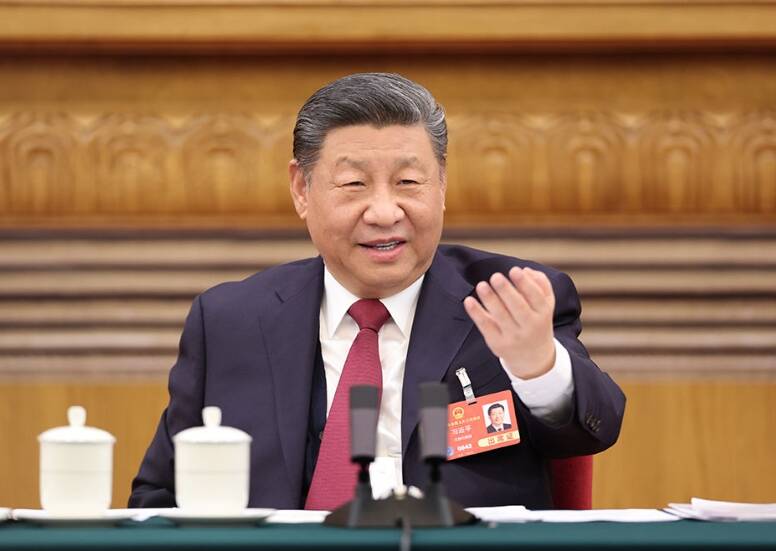

時政新聞眼丨經(jīng)濟大省如何挑大梁,習近平在江蘇代表團談到這些著力點

- [詳細]

- 央視新聞客戶端 2025-03-06

兩會第一觀察·瞬間|圍坐共商家國事,上下同心向未來

- [詳細]

- 新華社 2025-03-06

打頭陣 勇爭先 走在前 作示范(我和總書記面對面)

- [詳細]

- 人民日報 2025-03-06

兩會第一觀察|經(jīng)濟大省如何挑大梁,總書記指明四個著力點

- [詳細]

- 新華社 2025-03-06

兩會第一觀察·瞬間|獨家相冊:“總書記再到我們團參加審議”

- [詳細]

- 新華社 2025-03-06

第1視點|定向,鋪路,再夯實

- [詳細]

- 新華社 2025-03-06

青海最新調(diào)查填補國內(nèi)高海拔區(qū)域菌物多樣性認知空白

- 新華社西寧3月6日電記者從青海省林業(yè)和草原局野生動植物保護處獲悉,近期青海首次全面系統(tǒng)完成大型真菌資源專項調(diào)查,摸清了該省大型真菌資...[詳細]

- 新華社客戶端 2025-03-06

農(nóng)村信用社改革加快推進:年后贛、豫、蘇相繼“落子”,蒙、黔等地排隊“進場”

- ??我國農(nóng)信社改革再落一子。2月27日,江蘇省人民政府官網(wǎng)發(fā)布省政府關(guān)于組建江蘇農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司的通知,表示經(jīng)省委、省政...[詳細]

- 新華網(wǎng) 2025-03-06

萬斯“隨機國家論”惹惱英法

- 新華社北京3月5日電美國副總統(tǒng)詹姆斯·戴維·萬斯又讓歐洲“破防”了,這回是英國和法國。萬斯3日接受美國福克斯新聞臺采訪時說,如果要確...[詳細]

- 新華網(wǎng) 2025-03-06

架起政企“連心橋” 山東省工商聯(lián)系統(tǒng)多措并舉助企紓困

- 該公司是泰安市岱岳區(qū)一家主要從事化學原料及化學制品制造業(yè)的企業(yè)。獲知這一情況,岱岳區(qū)工商聯(lián)第一時間協(xié)調(diào)相關(guān)部門,及時搭建起為企協(xié)商...[詳細]

- 人民網(wǎng)山東頻道 2025-03-06

山東:提消費擴投資,“任務之首”如何破局

- 2月19日,消費者在東營市東營區(qū)文匯街道一商場挑選數(shù)碼產(chǎn)品。●大力提振消費、提高投資效益,全方位擴大國內(nèi)需求。“跟著電影去旅游”成為...[詳細]

- 人民網(wǎng)山東頻道 2025-03-06